Traigo hoy

a mi Casa de la Tercia un lugar que en principio no parecería encajar entre sus

páginas. Porque si algo hay en él no es precisamente edificación militar que

destaque sobremanera.

Y es que

estoy en Cáparra y aquí lo que sobresale, y no sólo por su altura física, es su

arco

tetrapylon y no sus murallas de las que, a pesar de todo lo que

encerraron en su interior —y ser para mí el primer motivo por el que recojo a

esta pequeña ciudad romana en mi blog—, queda poco, muy poco. Lo demás,

que también son piedras viejas, lo incluyo como propina.

Llegamos a

Cáparra después de atravesar paisajes limpios y carreteras estrechas y

tranquilas, de las que se espera no acaben jamás pero que por desgracia

terminan. Con esta ha habido suerte, mucha suerte, porque su final es el lugar

ya mencionado: pequeña pero importante urbe fue, y que se situó justo sobre la antigua

Vía de la Plata que aún pasa bajo su hermoso arco.

EL LUGAR:

Su ubicación es privilegiada: entre dehesas y olivares, y sobre

un pequeño promontorio que domina el río Ambroz.

Antes de la llegada de los romanos, ya hubo aquí un asentamiento

posiblemente vetón que se conocía como Kapasa

o Capera —hay autores que lo identifican con un pasado lusitano—, y que con la llegada de aquellos y la

coincidencia con el itinerario de la Vía de la Plata, elevó su importancia, no

sólo estratégica, en toda la Lusitania.

En un principio, allá por el siglo I aC, el lugar fue una mansio —lugar de descanso entre núcleos

de población o sea una posada—en el camino de la Plata, exactamente la quinta

desde Mérida en sentido a Astorga.

Ya con el emperador Augusto en el poder, recibió el stastus de ciudad estipendaria, dependiente de

Emérita Augusta —formaba parte del Conventus

Emeritensis, división administrativa y judicial—, es decir que contribuía

con los impuestos que recaudaba en las comarcas vecinas, pero a la vez se le

concedieron derechos propios, tales como el dominio y disfrute de tierras o la

emisión de moneda propia.

Más adelante, en el año 74 dC, con Vespasiano en el poder, pasó

a ser municipium y con ello, sus

habitantes adquirieron la ciudadanía romana. Es a partir de ese momento cuando

adquiere su mayor trascendencia, creciendo y adquiriendo el carácter propio de

toda ciudad romana.

La ciudad se configuró sobre la Vía, que la cruza de Oeste a

Noreste, desarrollándose su urbanismo a partir de ese eje y siguiendo un ordenamiento ortogonal, planteamiento representativo de las urbes romanas.

Es en esta época cuando se levantan las construcciones más

importantes que nos han llegado, entre las que destaca el Arco que tanto la

identifica, único en la Península Ibérica. O al menos el único del que nos han

llegado noticias.

|

| El arco tetrapylon desde la puerta sureste. |

Terminado el siglo IV dC, y con el declive del Imperio, comienza

su decadencia a la par que otras ciudades de Hispania. Decadencia que obligará

a abandonarla por parte de sus habitantes pues el camino ha perdido uso y por lo tanto importancia. Su inutilidad, la

de la Vía, provoca la ruina definitiva de la ciudad y su desaparición, allá por

el siglo IX tras la invasión musulmana. Nunca volvió a repoblarse, ni siquiera

después de la reconquista por los cristianos, y nunca pasó de ser lugar sólo de

paso.

Maqueta de la ciudad en el Centro de Interpretación. En primer plano la puerta a la que se accedía desde Emérita Augusta.

Maqueta de la ciudad en el Centro de Interpretación. En primer plano la puerta a la que se accedía desde Emérita Augusta.

Sin embargo ha seguido habiendo referencias a Cáparra a lo largo

de la historia; en alguna incluso se cita la existencia de otro arco —en las Relaciones Topográficas, hacia 1570; y

en el siglo XVII lo refiere un tal Fray Francisco de Coria—. Pudo haber por

tanto, dos arcos: El tetrapylum, y

otro que posiblemente fuera puerta de la villa y que fue desmontado por vecinos

de Guijo de Granadilla, a finales del siglo XVIII, para trasladarlo a una

ermita de la localidad. Cosa que, por el gran tamaño de las piedras no pudieron

llevar a cabo.

Por aquel siglo XVIII, el lugar apenas si contaba con diez

vecinos, y se dedicaban a la hostelería de

la época. O sea, mesoneros. El poblado era conocido como Venta de Cáparra.

La construcción, en 1855 de la que hoy es la carretera N-630 y,

posteriormente, el ferrocarril, con el consiguiente abandono del camino, hizo que la actividad en Cáparra

desapareciera por completo.

Desde 1985 es propiedad de la Diputación de Cáceres.

|

| La Compañía bajo el arco. |

LAS MURALLAS:

Me temo que todo lo pueda decir sobre sus murallas será en

pasado; nada queda de ellas, y si algo hubiera habrá que esperar a futuras

excavaciones. Por ahora digamos que sí, que la ciudad estuvo amurallada, conteniendo

una extensión de poco menos de 16 ha, dentro de un perímetro irregular que se

adaptaba al ligero altozano. Además hay constancia de que extramuros también

hubo edificaciones.

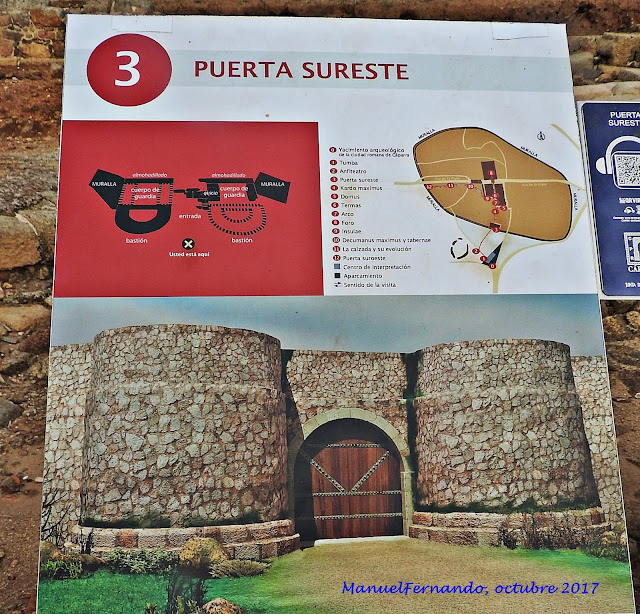

En la muralla se abrían, con toda seguridad, tres puertas de

acceso, aunque se han encontrado resto de lo que pudiera ser una cuarta.

De todas ellas, sólo podremos contemplar la puerta del sureste, que es la única de la que nos han llegado

vestigios: apenas los arranques de sus torres: dos fuertes bastiones

semicirculares de algo más de cinco metros de diámetro y muros de 1’30 metros

de espesor. En su interior se alojaba el cuerpo

de guardia.

La anchura del acceso era mayor de cuatro metros y su pavimento

lo componían grandes losas de granito. Disponía de doble puerta de madera y

reja de hierro.

El resto de las puertas debieron tener un aspecto muy semejante,

tanto en tamaño como en la morfología de las torres de flanqueo.

|

Base de la torre izquierda de la puerta sureste.

|

|

| Puerta sureste, torre izquierda y acceso a la puerta a la drecha. |

La puerta del sureste llevaba al foro a

través del Cardo Maximus —la calle

que en todo campamento militar romano se orienta de sur a norte—, y las otras

dos se situaban, sobre la Vía de la Plata, delimitando el Decumanus Maximus —la calle que normalmente se orientaba de este a

oeste—.

Las murallas estaban ejecutadas

con sillares irregulares de granito—doble muro relleno, opus caementicium, y enlosado su camino de ronda— alcanzando unos

cinco metros de altura en sus puntos más altos y 3’20 metros de ancho medio en

su base.

Y ADEMÁS:

A ver, brevemente, ¿qué más hay en Cáparra aparte de sus

murallas y puertas?

|

Así debió de ser el arco (del Centro de Interpretación).

|

— Pues, en primer lugar,

el Arco

tetrapylum, levantado a finales del siglo I, en la confluencia de las dos

calles principales de la ciudad, el Decumanus

y el Cardo. Es el principal referente

y símbolo, verdadero icono y representación monumental de la ciudad.

Es de planta casi cuadrada (8’60 m por 7’35m) que se levanta

sobre cuatro basamentos coronados con cornisas muy decoradas y, sobre estos,

otros tantos pilares que conforman cuatro arcos de medio punto enfrentados dos

a dos y adornados con arquivolta; los pilares sostienen una bóveda de arista

que cubre el conjunto. El elemento que lo coronaba, un ático o una pirámide, ha

desaparecido casi en su totalidad.

|

El Arco visto de El Cardo Maximus.

|

A los lados de los arcos que dan a la calzada, o sea, en los

frontales noreste y suroeste, existen unos pedestales que posiblemente

soportaban estatuas. En dos de los pilares se observan inscripciones relativas

al constructor y a un ciudadano llamado Marcus Fidius Macer y su familia, que

fue quien mandó erigir y costeó su construcción. La inscripción dice:

"Marco Fidio Macer, erigió este monumento, según

testamento, en honor de Bolosea, hija de Pellio y de Fidio, hijo de Macer"

(pero en latín).

Originalmente, se estima que tuvo una altura de 13’30 metros. Y

es probable que todo el conjunto, ejecutado en granito y hormigón, estuviera

revestido de mármol.

|

Las termas bajo la cubierta de cristal.

|

— Al noroeste, y en la confluencia del Decumanus Maximus con el Cardo

Maximus, se encuentran las Termas

públicas que se construyeron cuando la ciudad adquirió el rango de municipio.

Se trata de un edificio de 33x36 metros en el que se situaban

los baños en el centro y rodeado por dependencias anexas: almacenes de leña,

vestuarios, etc. El abastecimiento de agua tuvo su origen en el cercano embalse

de Casablanca.

— Aunque Cáparra fue una ciudad pequeña, también tuvo foro, que era el edificio más

importante de las ciudades.

Se encuentra también en la confluencia del Decumanus y el Cardo. En

su interior se situaba la basílica,

que incluía en su pórtico el aediculo

tribunal, donde se realizaban los juicios. A la derecha estaba la Curia y al fondo tres pequeños templos,

es decir, un Capitolium:

— Uno dedicado a Júpiter y los otros dos a Juno y a Minerva. El

de Júpiter medía 9’30x10’60 metros y se orientaba de sureste a noroeste. Para

su construcción se empleó granito, mármol, madera y ladrillos.

— El Decumanus

Maximus era la calle

principal de la ciudad; discurría desde la puerta suroeste en línea recta hasta

la noreste. Era de gran anchura, cinco metros, bien pavimentada y con sistema

de recogida de aguas pluviales y sucias.

Perpendicular a ésta

discurre el Cardo Maximus En la confluencia de estas dos calles se elevaba

el Foro.

Estas dos calles eran

el centro de la vida comercial de Cáparra. En las plantas bajas de sus casas,

que disponían de pórticos de unos dos metros de ancho, se instalaban los

comercios, llamados tabernae.

— En el punto más

elevado de Cáparra debió existir un castellum aquae, edificación que

recogería las aguas que, mediante un acueducto ya desaparecido, aportaba las

aguas desde el embalse.

|

¿El anfiteatro?

|

— No se tiene constancia

de que extramuros existieran

edificaciones —al menos aún no se han encontrado vestigios—, excepción hecha de

lo que siempre se ha supuesto es un pequeño

anfiteatro.

Se trata de una cavidad

de planta elíptica situada hacia el noreste, rodeado de un anillo de montículos

que bien pudiera haber sido la cavea,

o graderíos.

Opiniones hay para

todos los gustos: desde la que dice que podría tratarse de un depósito de agua,

hasta la que aventura que considera que sea la base de una torre de defensa;

una enorme torre, eso sí.

|

Una de las tumbas de la Necdrópolis.

|

— También extramuros,

y muy cerca del anfiteatro se encuentra una necrópolis.

Y ya está.

Nombre: Murallas de la ciudad romana de Cáparra.

Municipio: Guijo de Granadilla.

Provincia: Cáceres.

Tipología: Muralla urbana.

Época

de construcción:

entre los siglos I aC y II dC.

Estado: No es necesario decir que, como casi todos los

yacimientos romanos, éste también se encuentra en estado de ruina,

aunque muy consolidada. Con los trabajos y excavaciones que en él se vienen

realizando, es de suponer que el deterioro se paralice totalmente.

Hacia 1929 comenzaron en Cáparra

las primeras excavaciones, realizándose trabajos de delimitación y localización

de elementos, siendo los primeros, el arco, el llamado templo de Júpiter,

algunas viviendas, un embalse, tres necrópolis y el anfiteatro (¿?).

Las excavaciones se reanudaron a

finales de la década de los sesenta, y desde entonces no han cesado. Se

centraron por entonces en el anfiteatro y en los edificios cercanos al

arco.

En 1988 los terrenos fueron

adquiridos por la Diputación de Cáceres. La Universidad de Extremadura ha

realizado varias campañas de prospección.

Desde

2001, una nueva serie de excavaciones ha permitido conocer las termas públicas

frente al foro, un área doméstica, las tabernae, la puerta sureste, de la que

partía el cardus maximus, el

anfiteatro y un tramo de la vía romana en su trayecto urbano.

En

la actualidad, Cáparra pertenece al Proyecto de rehabilitación integral del

Patrimonio Extremeño Alba Plata, cuyo objetivo es recuperar el camino histórico

de la Vía de la Plata, que comunicaba Astorga con

Emérita Augusta.

|

Olivos en el interior de la ciudad.

|

Propiedad: Diputación de Cáceres.

Uso:

Turístico y cultural.

Visitas: abierto al público, precio muy módico, que incluye

el Centro de Interpretación.

Protección: El 3 de junio de 1931 fue declarado Monumento

Histórico-artístico.

En la

actualidad tiene el estatus de bien de Interés Cultural, en la categoría de

Monumento.

Clasificación

subjetiva: 3,

es decir, se incluirá obligatoriamente en ruta de viaje, o lo que es lo mismo,

se hará todo lo posible por visitarlo. Pero por el conjunto, que no por las

murallas, de las que apenas si quedan vestigios.

Otras cuestiones de interés: Todo el conjunto de la ciudad, que ya es bastante.

También, a unos ciento cincuenta metros al norte, y salvando el río

Ambroz, aún perdura un puente romano del siglo I dC, de cuatro arcos, que ha

sido restaurado en diversas ocasiones a lo largo del pasado siglo. Se encuentra

en uso.

Y muy cerca, el pueblo de Granadilla, con castillo y muralla.

Cómo llegar: desde la A-66, E-803, o la N-630, o sea la Vía de la Plata y a la

altura de Villar de Plasencia, tomamos la CC-112 en dirección a Guijo de

Granadilla.