Localidad: Alconchel.

Municipio: Alconchel.

Provincia: Badajoz.

Tipología: Castillo.

Datación: ¿siglo IX?, numerosas obras en siglos posteriores: siglos XII, XVI y XVII.

Situación:

El castillo de Alconchel domina desde el cerro de Miraflores toda la comarca de los Llanos de Olivenza, por donde ya se diluyen las eternas dehesas que llenan el sur de Extremadura. Y aún vigila, aunque ya no es preciso, la Raya que nos separaba de Portugal. Al pie del cerro, y expuesta a la solana del sur, se extiende la población que desde la lejanía ofrece esa visión perfecta del conjunto que forman pueblo, cerro y castillo: inigualable.

Datos históricos:

Alconchel tiene su más claro origen en la Edad Media, cuando los moros, en época de Abd-Al-Raman II, levantaron aquí una fortaleza, de la que ningún resto queda, para defensa del territorio ante las amenazas de los cristianos del reino de León. Anteriormente y como debe de ser, los romanos ocuparon el cerro de Miraflores y sus inmediaciones, dejando constancia de ello por las monedas encontradas, lápidas sepulcrales, e incluso un sarcófago; todo ello datado entre los siglos II y III. De los visigodos poco sabemos, apenas unas monedas y restos de unas pocas columnas que así delatan su presencia.

Con seguridad, el topónimo es árabe, aunque haya

dudas: al —el—, conchel —concha—, aludiendo a irregularidades del

terreno, capas a distinto nivel que recuerden escamas; que es lo que repiten

numerosas webs, a saber, si es verdad. Aunque también leo que puede derivar del

latín concilium —asamblea, consejo—. Pero vamos, no es esto lo

importante.

Alconchel fue tomada a los musulmanes en 1166 por Geraldo Sempavor —Giraldo sin miedo— a instancia de Alfonso I de Portugal, el cual mandaría repoblar el lugar, aunque no hay constancia de que esa orden fuera llevada a cabo.

También, por entonces, los portugueses asediaron la ciudad de Badajoz. Pero

fueron, a su vez, asediados y derrotados por Fernando II de León que andaba con

sus planes de expansión al sur. Éste permitió que los almohades (basándose en

el tratado de Sahagún, 23/05/1158) siguieran teniendo en su poder Badajoz, a

cambio de otras plazas fronterizas que pasarían a los leoneses, entre ellas

Alconchel. Todas estas plazas serían controladas por la Orden de Santiago.

Pero el caudillo almohade Abu-Yaacub-Yusuf, se saltó aquel acuerdo y en

1184 se hizo con toda la comarca, y también con Alconchel, que ya no volvería a

manos castellanas hasta 1264. Fue Alfonso X el Sabio quien conquistó la plaza,

cediéndola a la Orden del Temple, bajo cuya administración estuvo hasta la

disolución de la Orden en 1312. Fue una época, durante la presencia de los

templarios, de auge económico y social de la comarca, gracias a quedar incluida

en la encomienda de Jerez y también en lo correspondiente al ámbito del Baylío

y su fuero.

Un año antes del fin del Temple, en 1311, Dionisio I, don Dinis, se hace de

Alconchel al cambiárselo a Fernando IV de Castilla por un préstamo que le hace

a éste. Se trataba de 13.600 marcos de plata que el monarca castellano

necesitaba para continuar sus campañas por el sur.

El castillo estará en poder de portugueses y castellanos, según acuerdos,

tratos y herencias; hasta que al final de la guerra (1437-1445), que enfrentó a

Juan II de Castilla y Álvaro de Luna, contra los infantes de Aragón, y tras la

derrota de estos últimos en la batalla de Olmedo, todas sus posesiones, y entre

ellas Alconchel, pasarían a Castilla. El castillo sería entregado al Maestre de

Alcántara, don Gutiérrez de Sotomayor.

Durante los primeros meses de la Guerra de Restauración (1640-1668), los

portugueses intentaron en varias ocasiones apoderarse del castillo, sin

conseguirlo. Hasta que en 1643 fue tomado y convertido en centro de las

operaciones bélicas al sur y al este de la frontera.

En 1661 es recuperado, definitivamente, por los españoles. Éstos se

encontraron un castillo que había sido adaptado a la nueva artillería por los

portugueses, lo cual no fue impedimento para que fuera ampliada y reforzada aún

más la fortaleza. Se le añadió un muro exterior adaptado a los terraplenes del

cerro de Miraflores, además de una entrada en recodo. Quedaba asegurada así,

toda la campiña entre el Guadiana y Sierra Morena, frente a la plaza de

Olivenza que aún seguía en poder portugués. En 1690 pasó a ser propiedad del

marquesado de San Juan de Piedras Albas y Bélgida, hasta su enajenación en alguna

de las desamortizaciones del XIX.

Durante todo el siglo XVIII, y parte del XIX, este castillo siguió siendo

un punto muy estimado para la defensa de Badajoz y su entorno. Para ello se

dotó a la plaza de Milicias Urbanas formadas por gentes de la comarca.

En enero de 1811, el castillo fue tomado por tropas francesas. Recuperado tres meses después, volvió a manos francesas en junio para estar en su poder hasta el final de la guerra.

|

| Desde la torre del Homenaje, Alconchel al sur. |

Descripción, arquitectura y construcción:

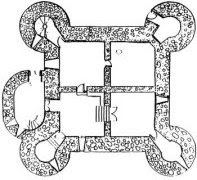

Varios son los recintos que conforman el conjunto;

de época medieval, concretamente dos, concéntricos y adaptados a la orografía

de la montaña, como no podía ser de otra manera. Exterior a estos dos existe

otro en su lado oeste, tal vez un primitivo albacar, muy reformado y adaptado durante

el siglo XVII y posteriores.

Es por ahí por donde la fortaleza tiene el acceso, por lo que se podría considerar el primer recinto, aunque cronológicamente sea el tercero.

Una vez en el interior de este primer recinto, se ascenderá por una

rampa que, en recodo, nos lleva a una plaza de armas señalada en el plano de Archivos Estatales del Ministerio de

Cultura (A.E.M.C.) con la letra A, Plasa Baxa. Actualmente es

diáfana, pero debió tener un pequeño cuartel (B) e incluso un aljibe (C). El

camino hasta la puerta original estaba obstaculizado por otras dos puertas (D),

terminando en la original, un arco de estilo gótico (B en el croquis) restaurado, y que fue ampliado para poder introducir en el castillo las piezas de artillería; es probable que originalmente tuviera un matacán. Bajo este arco accederemos al segundo recinto, ya en el castillo medieval. Sobre

esta puerta, que dispuso de rastrillo de madera, hubo un escudo de armas.

| ||

Ascendiendo hacia el castillo.

|

|

| La plaza Baja. |

|

| Al fondo la entrada al castillo. |

Primero encontraremos un pequeño patio en el que

se distribuye a izquierda una sala que pudo ser el cuerpo de guardia, y que hoy

alberga la recepción; a derecha otras dos salas. Unas escaleras, una a cada

lado de la puerta, nos llevan a la terraza de esas dependencias y al nivel del tercer

recinto.

Aún en el segundo y siguiendo hacia la izquierda

se van dejando adosadas a la muralla, pequeñas edificaciones de reciente

construcción (¿futura hospedería?), situadas donde seguramente hubo otras en el

pasado. Esa muralla está reforzada por tres torreones semicilíndricos, de mayor

altura que los lienzos, dos al oeste y uno al norte, y perimetra todo el

castillo hasta rodearlo por completo, terminando en la puerta de entrada ya

descrita. Antes habremos encontrado los restos de un aljibe (H en el croquis),

uno de los cinco con los que llegó a contar, y una edificación recientemente

reconstruida que en el plano de A.E.M.C. figura con la letra L y que dice fue

un horno. Las terrazas de todas estas edificaciones quedan a la cota del

adarve.

Toda la muralla está almenada, siendo recorrida la

base de sus merlones por una hilada de ladrillo, una de las pocas licencias estéticas

del conjunto. Esta sencilla decoración también se repite, de manera doble, en

los cubos. En numerosos puntos se abren saeteras, originadas por su adaptación al uso de la fusilería.

|

| La entrada al castillo, intramuros. |

|

| El cuerpo de guardia a la izquierda; al frente, camino hacia el patio de Armas. |

Recorriendo el adarve de la muralla del primer recinto podremos llegar al segundo recinto medieval, el tercero de todo el conjunto. En él encontraremos la capilla (letra E tanto en el croquis como en el plano de A.E.M.C.), adosada al lado oeste de la torre del Homenaje; las mazmorras (letra K en el plano de A.E.M.C.) y el edificio de las dependencias residenciales más nobles (letra D tanto en el croquis y H, el Palacio, en el plano de A.E.M.C.).

La capilla fue reformada en el siglo XVII, cuando se realizaron las primeras obras de ampliación en la ladera oeste.

Este último recinto queda separado de las murallas

del segundo por un espacio libre, una liza, que bien pudo ser usado como patio

de armas o haber sido ocupado por otras edificaciones (donde ahora se han

levantado las de la futura hospedería). Hacia el este y el oeste hay una

distancia de unos 10 metros, y hacia el lienzo del norte unos 20 metros.

A estas últimas dependencias se accede por una

escalera bajo una corta bóveda de cañón, enmarcada en un gran arco de ladrillo

que conforma un alfiz, situada en su cara este. En su fachada norte también

presenta otra puerta, pero bajo un arco de menor entidad.

Estas edificaciones han sido restauradas y

musealizadas, distinguiéndose con precisión los materiales utilizados y que son

ajenos a los que originariamente formaron parte de la fortaleza.

|

| Sobre la entrada, disposición de lo que fue el rastrillo. |

|

| Último recinto desde el patio de Armas. |

|

| Entrada al último recinto. |

|

| Distintas salas expositivas. |

Por último, y en la cota más elevada del cerro, al nordeste del conjunto, se

levanta la Torre del Homenaje, de planta cuadrada y tres plantas en su interior,

que se muestran al exterior con una ligera cornisa —bocel— de piedra a la altura de

cada forjado. La torre es de grandes dimensiones, destacando sobre todo el

conjunto, y no sólo observándola a corta distancia, sino también desde la

lejanía. Y ello es a pesar de no contar con el almenado.

Su puerta se abre en su cara norte, y en el

interior, a la derecha, se inicia la escalera que sube a la siguiente planta. Todas

las fachadas presentan saeteras y huecos de distintos tamaños, bien ejecutados con ladrillo o abiertos directamente en la mampostería, destacando uno

mayor en su cara oeste a la altura de la segunda planta, que ilumina el

arranque de la escalera de subida al terrado.

|

| Zona norte del castillo, desde la torre del Homenaje. |

|

| Torre del Homenaje, a la izquierda la Capilla. |

|

| Capilla y torre del Homenaje. |

Materiales:

A excepción de los detalles decorativos con

ladrillos en las bases de las almenas y huecos, todo el conjunto está ejecutado

con mampostería no muy elaborada y toscos sillares en las esquinas; el ladrillo

se presenta en sitios puntuales: formación de huecos y algún elemento

decorativo.

Estado:

En general en muy buen estado; destacar las zonas restauradas, pero hay otras que están pidiendo a gritos que se trabaje en ellas.

|

| Nos está quedando muy bonito el campo: el progreso desde la torre del Homenaje. |

Propiedad actual: Pública, Ayuntamiento de Alconchel.

Uso: por

ahora, turístico. Existe la pretensión de convertirlo en un conjunto hotelero,

para lo que se han levantado, en el patio de armas, algunas pequeñas

edificaciones. Espero que ese deseo no se lleve a cabo y esas dependencias sean

demolidas.

Algunas

salas originales han sido reconstruidas y reformadas; están dedicadas a

exposiciones (centro de interpretación de fortificaciones de la comarca), y

actos culturales.

Visitas: abierto

al público —cuando lo visité—, previo pago de una módica cantidad. La oficina

de información, por cierto, muy bien atendida.

Protección: Bajo

la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y

la Ley 16/1985 de 25 de sobre el Patrimonio Histórico

Español.

Clasificación

subjetiva: 3, o sea, se incluirá obligatoriamente en ruta de

viaje, o lo que es lo mismo, se hará todo lo posible en esta vida por

visitarlo.

Quizá

me he quedado corto en la valoración, que no se ofenda nadie.

Otras

cuestiones de interés: como no podía ser de otra manera, aquí también se

habla de túneles y pasadizos que llegan hasta el pueblo, o hasta una ermita, o

hasta vaya usted a saber dónde. Pues eso, como en tantos otros lugares.

No olvidar que en su escudo municipal luce un castillo.

Cómo

llegar: muy bien señalizado desde el pueblo; fácil acceso en

coche, y a pie, hasta la base del castillo; un aparcamiento con un denominado “mirador

celeste”; después, un corto y cómodo paseo, a pesar de la pendiente.

Coordenadas:

38.5124712700, -7.0700187859